Há pelo menos duas pinturas importantes de Almeida Jr. que revelam direta inspiração em Michelangelo. O Derrubador brasileiro, de 1975, e O Remorso de Judas, de 1880, ambas no Museu Nacional de Belas Artes.

O Judas de Almeida Jr. lembra o do poema medieval, Judas mercator pessimus, que tantos puseram em música, os meus favoritos sendo os do Padre José Maurício e o sublimíssimo de Tomás Luis de Victoria . Ou seja, Judas pensando: que péssimo negócio eu fiz.

No primeiro plano, à esquerda, um saco de moedas jogado ao chão. No fundo, a direita, em contraposto, a cena do calvário. Sob sua boina, Judas medita em desespero. (Um caríssimo amigo, que não resistia a uma piada, disse uma vez que o quadro devia se chamar "Judas depois do crash da bolsa de Jerusalém").

No primeiro plano, à esquerda, um saco de moedas jogado ao chão. No fundo, a direita, em contraposto, a cena do calvário. Sob sua boina, Judas medita em desespero. (Um caríssimo amigo, que não resistia a uma piada, disse uma vez que o quadro devia se chamar "Judas depois do crash da bolsa de Jerusalém").

É uma iconografia rara, e tento buscar na memória outro quadro com esse tema sem encontrar. Existem cenas com Judas se enforcando, no seu arrependimento. A mais antiga está no Museu Britânico, um marfim italiano do século V que traria também a primeira das representações de Cristo na cruz. Judas tem um perfil clássico e um enorme saco de moedas a seus pés. O artista soube oferecer a impressão de um corpo suspenso:

Um gênio como o de Gislebertus de Autun (que foi também de Vezelay) deu, no século 12, a imagem mais sintética e de impressionante impacto com o mesmo tema: boca escancarada, pés cruzados em crispação, contraste na posição dos dedos das duas mãos, e os dois horríveis demônios que puxam a tira, enforcando Judas numa vegetação imaginária, que funciona como uma lembrança da flor do ábaco no capitel coríntio.

Os excessos das devoções trazidas pelo patético do gótico internacional criaram imagens tremendas, como o desse frei Giovanni Canavesio, que a pintou nos tempos conturbados dos fins do século 15. Judas com olhar aterrorizado e o diabo arrancando sua alma do fundo das tripas.

Ou este, anônimo, do mesmo período, com a cara marcada pela morte, na igreja de Saint-Martin-de-la-Porte, na Sabóia francesa:

Neste vitral alemão de 1520, com seu manto em movimento elegante e a alma parecendo um bebê: o diabo pintado de varíola é parteiro do mal:

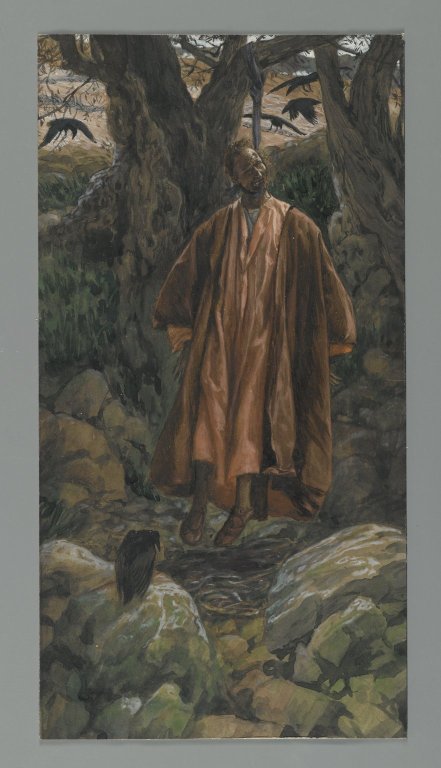

Saltando séculos, surpreendente dentro da obra do elegantíssimo e mundano Tissot, Judas surge em um episódio sinistro, com corvos voando em meio às árvores torturadas. Faz parte de suas ilustrações para a vida de Cristo, aquarelas que pertencem ao museu de Brooklin:

Porém, a iconografia mais frequente, e de longe, é a que figura a cena da traição, quando Judas dá seu beijo infame na face de Cristo.

Admirável, a concepção do pintor anônimo de Saint-Martin de Vic, no século XII, apaixonado pelo movimento, como diz dele Émile Mâle, que sublinha: "nada mais tumultuoso do que o beijo de Judas. Judas se precipita sobre Jesus Cristo, enquanto outros soldados o puxam brutalmente."

O artista emprega só quatro pigmentos: negro, branco, ocre vermelho e ocre amarelo. Apenas com esses quatro cria, prodigiosa, a sugestão dos volumes, da luz da sombra, da agitação. As linhas são amplas, amorosas das curvas e da elegância. Na parte inferior, formando como uma frisa, formas recurvadas e repetidas de modo irregular evocam ondas de tamanhos diferentes, aumentando o sentimento de agitação. Como se o solo das ações ali narradas fosse um mar incerto e revolto. A igreja de Vic é a capela sistina da pintura românica.

Do final desse mesmo século XII, há uma estupenda obra na Galleria degli Uffizi, a pintura mais antiga daquela excelsa coleção. Uma crucifixão anônima, que deu fio a torcer aos especialistas no que concerne suas origens. Pisana ? Florentina ? Greco-oriental? Ou "árabe-armênio-sírio-bizantina" (sic)!

Longhi foi talvez aquele que ofereceu a pista mais segura "se a pintura (coisa de per si não absurda) tivesse sido encontrado na Capadócia ou na Armênia, ninguém teria nada a retrucar."

Longhi foi talvez aquele que ofereceu a pista mais segura "se a pintura (coisa de per si não absurda) tivesse sido encontrado na Capadócia ou na Armênia, ninguém teria nada a retrucar."

Os especialistas atribuíram a esse mestre do crucifixo oriental um nome nada poético: "Maestro della Croce 432"

No meio do painel esquerdo há uma representação maravilhosa do beijo de Judas. Olhos grandes, arregalados, que espoucam na frisa dos rostos. Cristo faz um gesto e pisa no tornozelo de Pedro, ordenando-lhe que interrompa sua agressão a Malco, o servo de Caifás, a quem Pedro corta a orelha. Esse gesto, com os dois dedos que abençoam, remete também ao milagre da cura de Malco, narrada no evangelho de São Lucas. Na mão esquerda, Cristo segura um curioso objeto não identificado.

As fisionomias têm um sabor oriental e, fazendo meu museu imaginário sem qualquer rigor, elas me sugerem algo de indiano, nesse grandes e longos olhos ovais, nesses finos narizes levemente aduncos, na bela agitação dos leves tecidos que se encontram no Cristo e em Judas.

Judas espicha o pescoço (como o Paolo de Ingres, porque meu museu imaginário tresloucado continua) e o lábio superior para alcançar a face de Cristo. Imberbe, seu corpo fluido em roupas esguias, é delicado e feminino. Seu manto azul se associa ao do Cristo, mas sua túnica é amarela, que o aproxima do personagem logo atrás, e lembra o ouro, símbolo de riqueza. Os inesperados percursos das linhas conferem ao encontro dramático uma leveza de dança.

O grande monumento, a sublime obra-prima sobre esse tema, foi o que Giotto pintou na capela Scrovegni, em Pádua, entre 1304 e 1306.

A síntese entre a força plástica e o drama narrativo chega a um apogeu nunca mais alcançado na pintura do Ocidente, essa mesma pintura do Ocidente que Giotto inventava ali. Tudo é monumental e tudo está em movimento. Não há Getsêmani, não há jardim nem paisagem, ou antes, há uma paisagem da violência humana. As cabeças de Cristo e de Judas se destacam sob a mancha preta, a sólida nuvem de capacetes sobre a qual convergem longos porretes e armas na direção dos dois protagonistas.

Judas, de quem se vê apenas o perfil, cobre-se e cobre o Cristo quase que por inteiro com seu manto dourado, sem ornamentos, plástico, escultórico em suas dobras largas e na cor da riqueza e da traição. Cristo se deixa beijar, sereno.

Ninguém nunca soube, como Giotto, exprimir paixões humanas apenas pelos tecidos. À esquerda, alguém escapa do enquadramento, como o de uma câmera, mas é retido com violência por um homem que lhe puxa as vestes, num gesto que rima com o de Judas. (1) Pequeno, encapuzado, a capa lilás desenha um volume liso, modelado por tons delicados de rosa e amarelo. Revelado apenas pelas roupas e pelas pernas, tem algo de sinistro mesquinho.

A orelha de Malco já se pendura sob a faca certeira de Pedro. À direita sobrevém um bando armado com lanças, tochas e porretes, numa composição de oblíquas que, no entrecruzar-se, cria unidade rítmica na parte superior da cena. Estão animados pelo som de um berrante, e comandados por um homem ricamente vestido, que instaura a terceira rima ao gesto de Judas.

O tema do beijo de Judas resultou em muitas outras obras-primas, entre elas as que foram realizadas por Fra Angelico e Caravaggio.

Concluo aqui os beijos de Judas com uma obra simples, pintada para servir de estandarte, ou antes, de bandeira, para a "Procissão do Fogaréu", que se realiza com archotes na madrugada da quinta-feira santa, encenando a prisão de Cristo. Pintou-a o baiano José Joaquim da Rocha em 1786. Muito bem conservada, está em Salvador, no Museu de Arte da Bahia,

São figuras grandes, próximas do espectador, em evidência: nada de complicações sutis para uma bandeira.

A cena do beijo fica em segundo plano, e Judas parece estar antes exibindo o saco de moedas para Cristo, como num prévio sinal de arrependimento. E ninguém ali tem ar feroz, as atitudes são antes de tristeza resignada.

É a cena no canto inferior que chama a atenção, é nela que está a violência, e o ataque de Pedro a Malco parece mais importante do que a traição de Judas. Os dois personagens são compostos de maneira a completarem um círculo plástico, em que as cores se ajustam belamente. Pedro cumpre sua tarefa com serenidade conscienciosa, enquanto o pobre Malco, caído, apoiado numa lanterna apagada, debate-se, tentando empurrar o apóstolo com sua perna direita.

*

O primeiro aspecto do beijo traidor dado por Judas é religioso ou metafísico. Foi assim que Scorsese o abordou, como um teólogo, em seu filme A última tentação de Cristo, 1988, ao atribuir a Judas a função de afastar Jesus da última tentação e de mostrá-lo como instrumento necessário da predestinação - a tragédia de Cristo é também a de Judas, porque ele é a consciência de Cristo.

|

| O beijo de Judas, em "A última tentação de Cristo", de Scorcese |

Judas tornou-se o símbolo do traidor por excelência. Se dizemos: "ele é um Judas", sabemos que a pessoa referida deve ter cometido, pelo menos aos olhos de quem fala, uma horrível traição.

Com ele, ao traidor associou-se um caráter vil, baixo, ignóbil, degradante. A cultura popular do dramalhão romântico, do folhetim, das novelas de televisão criou o personagem recorrente e essencial para fazer avançar a história, que eles atravessam prejudicando todos os que são simpáticos ao público e que, depois de cometerem os atos mais celerados, terminam punidos no final. Eles puderam adquirir envergaduras épicas, como a Milady de Winter, em Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas, ou atingir uma altitude vertiginosa com o Iago, de Shakespeare, em Otelo.

|

| Victor Maurel, o primeiro intérprete de Iago na ópera "Otello", de Giuseppe Verdi, versão musical da tragédia de Shakespeare. |

Se excluírmos a natureza íntima dos personagens, os movimentos internos da alma que os levam a cometer suas traições - eles existem na vida real e são constituídos por uma irresistível vocação manipuladora - sobressai um universo no qual a traição é um constituinte natural: a política.

A traição de Judas teve causas políticas muito humanas: neutralizar um grupo que se configurava como subversivo e ameaçador para quem estava no comando. Teve razão o grande Dante, ao pô-lo no último canto de "O inferno", junto com Bruto e Longino, que fomentaram o assassinato de Julio César. Os três são mastigados pelo próprio Lúcifer com suas três cabeças:

"O que esperneia em dor mais cruciante”

O Mestre disse: “É Juda Iscariote:

Prende a cabeça a boca devorante."

"Dos dois, que estão pendendo, coube em dote

A negra face Bruto: sem gemido

Se estorce da dentuça a cada bote."

“O outro é Cássio, de membros bem fornido."

(Tradução de Xavier Pinheiro. - Prexito, ou precito, quer dizer condenado).

|

| Ilustração da Divina Comédia, Codex Altonensis - Séc. XIV |

Caio Cássio Longino, que fomentou a revolta contra César, é menos lembrado do que Marco Júnio Bruto, porque a este coube a infâmia do parricídio. Filho adotivo de César, teria ouvido dele, no momento do assassinato Tu quoque, Brute, fili mi! - Até tu, Bruto, filho meu! Se ele o disse, teria sido de fato em grego, que César podia morrer mas não perdia a pose. Brutus saiu gritando: Sic semper tirannis, ou seja, assim seja sempre com os tiranos. Shakespeare reforçou, em sua tragédia Júlio César, a celebridade dessas frases.

A dramaticidade cinematográfica da morte de César rendeu belos filmes: Mankiewicz, duas vezes, em Julio César, 1953 e Cleópatra, em 1963; Cecil B. de Mille também em Cleópatra, 1934, e César deve morrer, dos Irmão Taviani, 2012.)

|

| Rex Harrison como Júlio César, em Cleópatra, de Mankievicz |

A morte de César nunca deixou de assombrar o Ocidente e, desde a Idade Média que existe uma copiosa iconografia nela inspirada.

Quero porém lembrar um quadro que é, para mim, uma grande frustração. Eu o descobri numa reprodução grande, que toma duas páginas, no livro de Crespelle, Les maîtres de la belle époque, faz muito, muito tempo, em 1971.

É O assassinato de César - o encarniçamento, de Georges-Antoine Rochegrosse (1887). Pertence ao museu de Grenoble, que já visitei algumas vezes, mas nunca o vi exposto. Não encontrei reproduções a cores, nem medidas, mas suponho que seja uma dessas grandes machines que ficaram enrolada nas reservas, depois do desinteresse por obras do mesmo gênero, e que custam caro para restaurar.

"Um movimento de multidão para produção em tecnicolor", escreveu Crespelle na legenda desse quadro, tentando ser maldoso (publicado em 1966, o livro só podia ser zombeteiro em relação aos grandes mestres desprezados). Justamente, falta o technicolor. Rochegrosse foi um fabuloso colorista, e somos limitados pela qualidade da reprodução.

A composição é hábil: há um percurso marcado no chão por gotas de sangue que sai do trono, derruba alguns banquinhos, tudo se precipitando no canto esquerdo, a arquibancada da cúria de Pompeu como que abarcando a cena. Raramente foi expressa com tal veemência a fúria coletiva.

Limito-me a mais uma obra apenas. Quem quiser um elenco maior de imagens sobre esse tema, clique aqui.

A composição é hábil: há um percurso marcado no chão por gotas de sangue que sai do trono, derruba alguns banquinhos, tudo se precipitando no canto esquerdo, a arquibancada da cúria de Pompeu como que abarcando a cena. Raramente foi expressa com tal veemência a fúria coletiva.

Limito-me a mais uma obra apenas. Quem quiser um elenco maior de imagens sobre esse tema, clique aqui.

A morte de César, de Jean-Léon Gérôme, está no Museu de Baltimore, 1867. Gérome fez uma pintura silenciosa e meditativa: a turba, retirando-se, como que leva com ela os barulhos. No primeiro plano, alguns tecidos recobrem o corpo, que, segundo os relatos, ficaria ali por muito tempo. Vê-se os pés, e o braço que escapa. O trono derrubado é metáfora muito clara.

A traição dos senadores foi um episódio sublinhado na história, e seus principais atores condenados por Dante ao Inferno. Isso confere um caráter excepcional ao crime e à traição.

Ora, em política, a traição não é excepcional, nem sentida como crime. É um recurso muito frequente do jogo. Faz parte de suas regras inconfessas. Como o importante é ganhar, qualquer meio é bom. Ele varia apenas segundo os limites éticos do jogador, mas trata-se de proporção, porque a natureza do jogo exige sempre o ato que trai.

As peças históricas de Shakespeare são todas movidas a traições - do egoísmo à ambição, tudo avança pelo perjúrio e pelo golpe traiçoeiro.

|

| Heinrich Füssli - Macbeth - 1812 |

*

Concluo - definitivamente - com uma obra excepcional: o filme Clans de assassinos (Liu xing hu die jian, Killer Clans, 1976), dirigido por Chu Yuan. É uma produção de orçamento ambicioso que tem, entre suas grandes qualidades, a da beleza.

Cenários e fotografia esplêndidos, eles se põe ao serviço da narração.

O filme desmonta o princípio que pressupõe a lealdade dentro dos clans. Ninguém nunca é quem parece e, por vezes, nem mesmo a seus próprios olhos. Os combates se multiplicam, mas são breves, numa coreografia de alta voltagem, regrada com minúcia. É que o ponto não é tanto os combates, como as alianças que se fazem e se desfazem.

A energia que o diretor inocula nesse filme, sua maneira de aumentar o grau de tensão, captura o espectador e oferece a sensação de compartilhar a trama com eles.

Cenários e fotografia esplêndidos, eles se põe ao serviço da narração.

O filme desmonta o princípio que pressupõe a lealdade dentro dos clans. Ninguém nunca é quem parece e, por vezes, nem mesmo a seus próprios olhos. Os combates se multiplicam, mas são breves, numa coreografia de alta voltagem, regrada com minúcia. É que o ponto não é tanto os combates, como as alianças que se fazem e se desfazem.

A energia que o diretor inocula nesse filme, sua maneira de aumentar o grau de tensão, captura o espectador e oferece a sensação de compartilhar a trama com eles.

A crueldade física das imagens por vezes envereda por um erotismo sádico.

Os cenários de estúdio, o cuidado com as cores, criam um mundo de artifícios mais verdadeiro que qualquer realismo, permitindo que a imaginação voe alto.

Algo de Vincent Minelli perpassa pela beleza suntuosa. Algo da ópera chinesa também.

Porém, Clans de assassinos é único pelo modo frenético com que aborda o tema da traição. Elas se sucedem, inesperadas, a ponto de ficar difícil seguir o fio da meada. Quem está traindo quem? Onde estão os vilões e os heróis? Eles se confundem, numa dança de estratégias montadas e desmontadas.

Os cadáveres acusam as reviravoltas das traições, como no quadro O assassinato do duque de Guise, de Delaroche.

Os punhais são traidores. O velho chefe repete que é melhor o sabre do inimigo do que o do amigo traiçoeiro.

No final, o ancião entrega sua filha ao inimigo, que tinha se infiltrado para matá-lo, porque foi o único que mostrou retidão de caráter. Ele deve partir com a moça, para longe.

"Se ficar comigo você um dia pode querer me matar, porque

a luta pelo poder é sem fim."

(1)

- Seguia-o um moço, coberto unicamente com um lençol, e o agarraram;

- mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Marcos, cap. 14.

Comentários

Postar um comentário